Терапия как судебное разбирательство

Парис ДжинеттТерапия как судебное разбирательство

(Глава 5 из книги "Мудрость психики: глубинная психология после наук о мозге")

Джинетт Парис

Опубликовано в: G. Paris «Wisdom of the Psyche: Depth psychology after neuroscience», London: Routledge, 2007

Об авторе: юнгианский психолог, преподает архетипическую и глубинную психологию в Санта Барбаре, Калифорния, руководитель Фонда Мифологических исследований. Автор книг «Языческие медитации» и «Языческая красота»

Правовая модель

Неблагополучный подросток, ворующий деньги из отцовского кошелька, или тот, кто отказывается просить прощение за разбитую дедушкину машину, или который не пожелал учиться искусству как любви, так и войны, не является культурным. Древние греки назвали бы его приверженцем Артемиды, все еще не готовым к цивилизованной жизни, остающимся диким, не преодолевшим препятствий на пути к зрелости. Такой подросток не осознал до конца, что невозможно уклониться от соблюдения отцовских законов. Подростковый разум не в состоянии понять, как многочисленные органы власти цивилизованного общества могут повлиять на его жизнь, когда он однажды покинет свой дом. Он едва научился доверять собственным порывам, освоив, однако, лишь то, как огрызаться, ворчать, или неистово рвать гитарные струны, выражая собственную внутреннюю какофонию. Такому подростку, который способен выражать свое глубоко личное, требуются не только слова, но также и общество, способное не относиться цинично к его потребности в искренности, сочувствии и определенном типе психологической близости. Такая способность к близости не воспитывается в процессе семейной терапии, которая стала формой узаконенного посредничества. Множество семейных терапевтов говорят о своей работе как о посредничестве, перенявшем черты судебных методов. Члены семьи утверждают, что «посредник-терапевт» также имеет сходство с правозащитником.

Изначально методика такого психологического посредничества кажется вполне обоснованной. Каждому члену семьи в корректной форме предлагается высказать свою точку зрения. Что в меньшей степени обсуждается, так это судейская роль терапевта относительно достоверности сказанного и определения, кто кому причинил вред. Приговор не объявляется прямым текстом, но сообщается через язык тела терапевта. Проблема при использовании такого подхода возникает, когда участники покидают кабинет терапевта и начинают ту же игру, но без его участия. Вскоре выражение эмоций «Мне больно» превращается в обвинение: «Ты делаешь мне больно». Следующий шаг является еще более сомнительным: «Ты делаешь мне больно, поэтому ты мне должен». Члены семьи усвоили трансактную игру в жертву и преступника (правовая модель), которая без посредника может стать действительно опасной.

Потребность семьи в терапии обычно указывает на недостаток душевной близости, но ошибочно полагать, что некая разновидность общения о переживаниях неизбежно приведет к семейной сплоченности. Если вербальное общение имеет малейший намек на игру в жертву и преступника, терапия никогда не приведет к взаимопониманию. Обычный опыт близкого общения часто является невербальным и проявляется в расположении наших тел в пространстве. Близость может быть создана в простом общении, пока семья делает что-то вместе под одной крышей. Вера в то, что терапия происходит главным образом в устном обсуждении того, что вредит (используя методы судебного обвинения), может лишить семью обычного здравого смысла. Чтобы быть «психологичным» и «близким», не обязательно вмешательство терапевта. Существует пример дружеского общения, которое является противоположным стилю терапевтического общения, это близость того вида, который до сих пор упускается семьями с проблемами.

Переоценка отношений

Я навестил давно знакомого коллегу в его доме, чтобы поработать над текстом, написанным с ним в соавторстве и требующим редактирования. К обеду мы все еще не закончили работу. Он пригласил меня погостить и предложил легкую закуску для того, чтобы мы могли продолжить. Я отправился на кухню помочь ему приготовить обед на скорую руку. Мы были коллегами много лет, большую часть из которых были союзниками,а иногда противниками в нескольких войнах между отделами. Возможно, нам следовало называться друзьями, если бы почему-то мы никогда не делились подробностями своей личной жизни. Я в первый раз увидел его дом. Помогая готовить обед, я узнал его кулинарные вкусы и предпочтения. Мы одинаково готовим – быстро и создавая вокруг беспорядок – используя язык и пальцы гораздо чаще, чем рецепты и мерный стакан. Мы приготовили отличный обед в кратчайший срок! Теперь я понимаю, почему совместная с ним работа над этим проектом кажется такой легкой: и его, и мой разум работают в одинаковом режиме.

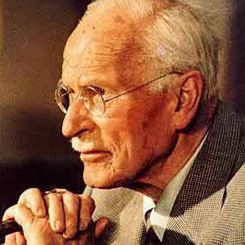

Пока блюдо готовилось в духовке, он покинул кухню, чтобы прослушать свою голосовую почту. Я вернулся в гостиную и просмотрел его книжные полки. Мы оба отводили книгам важное место в жизни, и такое внимательное изучение отражает довольно высокий градус личного общения. В действительности, я не вел себя бестактно, так как книги были открыты для просмотра на полках. Я наугад выбрал одну из книг Юнга и увидел, что мы выделили некоторые одинаковые абзацы. Затем я изучил его коллекцию дисков, также открытую для просмотра. У нас множество одинаковых старых музыкальных произведений и классической музыки. Больше всего меня удивил диск в плеере, старая запись Нины Симоне с песней «Consummation» («Завершение»). Я считаю, ее голос наиболее точно выражает то, что любовь есть удовольствие. Его не было в комнате, но тогда у меня было ощущение его непосредственного присутствия.

В основном, мы обменивались идеями и мыслями. Никакого доверия или разговоров о нас самих. Тем не менее, мир его книг, его дисков, обстановка дома, неизменная печаль на его лице, отсутствие изображений бывшей жены, все это разоблачало его так же, как если бы произошел реальный обмен секретами. В этот момент я почувствовал себя ближе к нему, чем когда-либо в те годы, что мы были коллегами. У нас был «физический контакт» - не через наши тела, но через саму материю дома; не рассказывая секретов, а прочитывая тайны разума, открываемые книгами. Тайны наших душ приоткрылись сквозь голос певицы, которым он наслаждался так же сильно, как и я. Все секреты были там (в книгах и дисках), нужно было лишь пожелать прочесть их.

Множество разновидностей близкого контакта происходят без слов и без третейского судьи, который может установить их психологическую обоснованность. Терапевтический контекст находится под влиянием формы посредничества, известной как подход, похожий на осуществление судебного разбирательства в гостиной, обсуждающий тебя и меня и нас, где каждый защищает свои поступки и реакции. Все обсуждения переживаний могут, к сожалению, также иметь место, где придется. Я не отрицаю, что законное выражение чьих-то чувств действительно важно, однако существуют иные формы душевного взаимодействия, в равной степени выразительные, действенные и проникновенные, даже если они менее вербальные и не предполагают наличие арбитра. Некоторые элементы общения не имеют посредника; они не могут быть растолкованы посредством теоретических штампов и не будут явно выражены, если кто-то возьмет на себя роль судьи.

Формирование собственного видения ситуации свойственно каждому человеку. В семье каждый из нас имеет свой взгляд на одно и то же, при этом истории получаются совершенно разные. Искушение использовать инструментарий терапевта, чтобы переписать чужую историю, часто оказывается непреодолимым. Вот типичный случай, когда женщине предстоит борьба со своим мужем в противостоянии личных историй. Его обучение психологии противостоит его тяге к духовной близости, так как он выбирает позицию судьи. Такой подход вручает ему судейский молоток, и он регулярно признает свою жену виновной в преступных невротических поступках.

Мой муж – психолог: битва взглядов

Я занимаюсь резьбой по дереву, я художник, работающий с деревом. Я вырезаю на мебели цветочные орнаменты по собственным эскизам. Мой муж психолог. Наш брак на грани развода. Я не могу больше выносить его интерпретаций моего характера. Мы сводим друг друга с ума – он преследует меня со своими гениальными озарениями, а я воздвигаю стены общих фраз, чтобы избежать необходимости слушать его. Он считает меня циничной, потому что я заверяю его, что эти озарения чудесны, а затем полностью игнорирую. Я не высмеиваю его; я действительно думаю, что он самый проницательный психолог, которого я когда-либо знала. Он попадает в цель каждый раз, когда интерпретирует мои комплексы.

Чего я не могу выносить, так это того, что он слушает меня сквозь теоретический фильтр. Это похоже на то, как если бы я говорила в микрофон, оснащенный программой, преобразующей мои слова. Например, он пытается убедить меня прекратить видеться с моей семьей, потому что они не полезны для меня. И он абсолютно прав в этом. Моя семья совместно сочиняет заболевание, как сочиняют музыку. Предположения мужа о моей семье верны, но он предполагает, что мои родственники изводят меня. Я это отрицаю, и вот почему я отправляюсь повидать их. Это моя форма протеста. В качестве защиты против гениальных интерпретаций моего мужа, я написала следующее письмо:

Если цель терапии в том, чтобы действительно помочь мне вырасти из моего предыдущего окружения, не предполагает ли то же самое моя способность отказываться от интерпретаций, в которые ты стремишься заточить меня? Я не хочу быть ограниченной обстоятельствами моего непростого детства. Когда ты описываешь всю важность недостатков моих родителей, братьев и сестер, ты ограничиваешь меня моими душевными ранами, как если бы они могли изменять мою личность и теперь. Почему ты постоянно преуменьшаешь духовное влияние моего учителя, научившего меня работе с деревом? Он жил недалеко от родителей, и он был замечательным, тем, на кого я равнялась, когда попыталась стать собой. Твоя теория также не берет в расчет мою лошадь. Да, именно лошадь. В самый безумный период моей юности я любила это животное больше, чем когда-либо любила кого-то из людей. Она была всего лишь животным; тем не менее, ее непосредственное присутствие сопровождало меня в мои подростковые годы. Моя лошадь слышала мои проблемы, чувствовала мою печаль, поддерживала мое тело и дух. Летом я проводила на ее спине весь день. Она была способна успокоить меня. Она успокаивала меня, убеждая в том, насколько ценна жизнь. Я полюбила эту лошадь больше, чем любила своего отца, почему тогда твоя психология не позволяет мне сказать, что я была воспитана лошадью? Когда я прихожу домой, мне нравится чувствовать запах конюшни, особенной конюшни, где мое старое седло все еще висит на крючке. Почему ты удерживаешься от анализа отношений между тобой и мной, как если бы ты-и-я-и-наши-отношения были началом и концом всего в жизни?

Самые важные для меня отношения сейчас, извини, что говорю это тебе, но это не мои отношения с тобой. Это мои отношения с древесиной! Были ли они когда-нибудь тебе интересны? Мы обсуждали когда-нибудь красоту, которую я чувствую в золотом отражении на свежеокрашенном дубе, красном узоре вишневого дерева, жемчужной белизне березы, чистом запахе кедра, или расслабляющей мягкости липового дерева? Семья деревьев – это семья, с которой я провожу мои дни. Ты отказываешься развивать свою теорию и включить в нее лошадь, учителя или деревья в твое определение «семейной истории». Ты анализируешь меня, чтобы не слышать меня, чтобы игнорировать меня. Ты интерпретируешь меня, чтобы оправдать свою теорию. Ты слишком ленив, чтобы перепроверить свои взгляды или обдумать новые возможности. Все должно отправиться в твою аналитическую воронку, потому что перспектива такова, что ты возвел стену, чтобы избежать непредсказуемого результата моего влияния на тебя. Ты используешь теорию, чтобы попытаться убедить себя (и меня) в том, что ты понимаешь меня лучше, чем это делаю я сама. Ты считаешь, что ты лучший судья в том, что есть рана и что есть исцеление, что полезно, а что нет. Я получила подарок от моей лошади – инстинкт, который подсказывает мне, что пора бежать от твоих толкований. Это не лучшее пастбище для меня.

В семейных ссорах кто будет объявлен жертвой номер один? Человек, который убедит терапевта/судью, что именно он или она был оскорблен? Что случается, когда один человек начинает требовать психологической компенсации с других? Искушение для множества неопытных терапевтов, имеющих дело с подобными проблемами, состоит в стремлении оперативно присудить приз жертвенности кому-то, кто имел наилучшую «защиту», или иногда – что наиболее ошибочно – тому, кто платит. Когда модель судебного процесса привносится в психологическую реальность, человек может попасть в виктимный сценарий навсегда.

© Полина Гуляева, перевод с англ., 2009г.